砂町銀座(東京・江東区)

retroism〜article75〜

砂町銀座の西側の入り口は、静かに優しく客を迎える

砂町銀座の西側の入り口は、静かに優しく客を迎える

地元の商店街には、近所に住む人の必需品が売られている。小学生の上履きがまさにそれだ

地元の商店街には、近所に住む人の必需品が売られている。小学生の上履きがまさにそれだ

メインの通りに堂々と店をはる老舗の理容室

メインの通りに堂々と店をはる老舗の理容室

この商店街には、比較的洋品店が多い。

この商店街には、比較的洋品店が多い。

子供から大人まで満足する品ぞろえだ

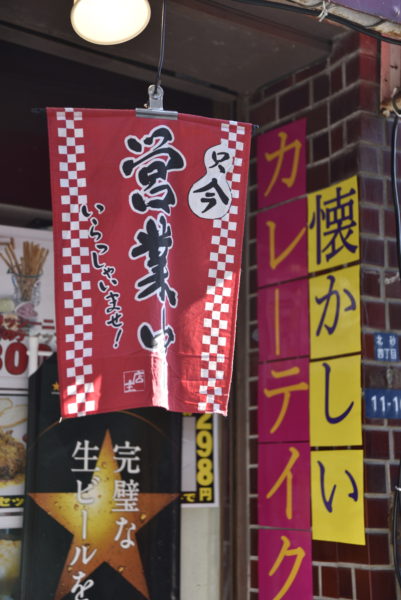

「懐かしのカレーテイクアウト」という、ちょっと気になる看板

「懐かしのカレーテイクアウト」という、ちょっと気になる看板

地元マダム御用達の老舗洋品店

地元マダム御用達の老舗洋品店

氷は夏の必需品、当然商店街にあって然るべきメニューの一つだ

氷は夏の必需品、当然商店街にあって然るべきメニューの一つだ

夏には欠かせない子供用の甚平もしっかりと売られていた

夏には欠かせない子供用の甚平もしっかりと売られていた

たばこ屋と処方箋と、雑貨屋が同居す

たばこ屋と処方箋と、雑貨屋が同居す

る。こんな店があるのも下町ならでは

夏の必須アイテム、ブタの蚊取り線香置き、かつての家庭に必ずあったレトロなヤカンや急須なども取りそろえてある

夏の必須アイテム、ブタの蚊取り線香置き、かつての家庭に必ずあったレトロなヤカンや急須なども取りそろえてある